簿記2級の勉強を始めたあなた、またはこれから始めようとしているあなた。

きっと「簿記2級は難しい」という噂を耳にして、少し不安に感じているのではないでしょうか?

たしかに、簿記2級には3級になかった新しい壁がいくつも立ちはだかります。

でも大丈夫!

その壁の正体を知って、しっかり対策すれば乗り越えられない壁はありません。

ここでは、多くの受験者が「ムズイ」と感じる代表的な4つのポイントを具体的に解説していきます。

工業簿記という「未知の世界」

簿記2級の勉強で多くの人がまず驚くのが、工業簿記の登場です。

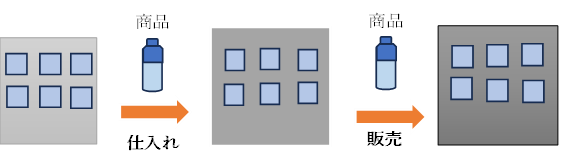

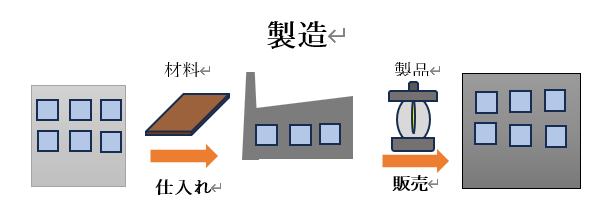

3級で学んだ商業簿記は「仕入れて売る」というシンプルなお金の流れでしたが、工業簿記は「材料を加工して製品を作る」という、まったく違う世界の話になります。

「材料費」「労務費」「製造間接費」といった聞き慣れない勘定科目が次々と出てきて、製造にかかったコストを細かく計算していきます。

特に、間接費を製品は、慣れるまで戸惑うかもしれません。

この原価計算の考え方を根本から理解しないと、応用問題で手が止まってしまいます。

工業簿記は、商業簿記とはまったくの別物だと割り切って、イチから丁寧に学習することが大切です。

3級とは一味違う、複雑な仕訳

商業簿記の範囲もグッと広がり、3級では登場しなかった複雑な取引の仕訳問題が増えます。

たとえば、単なる商品の売買だけでなく、

・株式や債券の評価方法

・税金の前払い・後払いを調整する「税効果会計」

・会社が資産を借りる「リース取引」

など、専門性の高い論点がたくさん出てきます。これらは、ただ勘定科目を覚えるだけでは通用しません。「なぜこの仕訳をするのか?」という取引の背景や会計基準の意図まで理解することが、正解へのカギとなります。

複数の要素が絡み合った仕訳問題を見たときに、「どの論点が出題されているのか」を瞬時に見抜く力も求められるようになります。

ラスボス!?連結会計と財務諸表作成

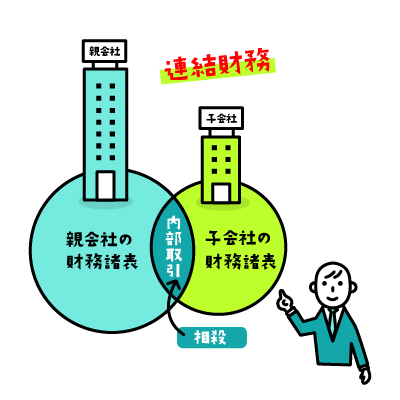

簿記2級の学習終盤に登場する「連結会計」は、多くの受験者が「ラスボス」と呼ぶ難所です。

これは、親会社と子会社の財務諸表を一つに合算して、グループ全体の状況を把握する特殊な会計処理です。

「親会社と子会社の間で商品を売買したら、その取引は相殺しなくちゃいけない」「子会社の利益から親会社の利益を計算する」など、独特なルールが山ほどあります。

また、貸借対照表や損益計算書といった財務諸表を自分でゼロから作成する問題も出題されます。

これは、連結会計と同様に、複数の取引が複雑に絡み合うため、正確な知識と計算力が試されるポイントです。どこか一箇所でもミスをすると、最終的な答えがすべて狂ってしまうため、非常にプレッシャーのかかる問題です。

悩んでいる暇はない!時間配分のプレッシャー

簿記2級の試験では、単に知識を問うだけでなく、時間との戦いでもあります。

難しい問題に時間をかけすぎて、解けるはずの問題にたどり着けない…なんてことは絶対に避けたいですよね。

工業簿記と商業簿記、どちらから手をつけるか、各大問に何分かけるか、といった時間配分の戦略が合否を大きく左右します。

特に、問題文の読み間違いや計算ミスも致命傷になります。限られた時間の中で冷静に、かつ正確に解き進めるための訓練が不可欠です。

いかがでしたか?

これらの難しいポイント

を一つひとつ丁寧に潰していくことが簿記2級合格への一番の近道です。

ぜひ参考にしてみてくださいね!

こちらの記事もおすすめ!

📌大学生で簿記を持っている人ってどのくらい? 意外と少ない理由とは

📌簿記2級おすすめテキスト3選!選び方のポイントや効率的な勉強法も徹底解説

📌簿記3級と2級の違いを徹底解説!難易度や合格に必要な時間の違いとは?

簿記検定の最新情報は、日本商工会議所の公式ホームページでチェックできます。

このサイトでは大学生向けの簿記に関する情報を随時発信中です!実務でも活かせる簿記2級・3級の知識を解説しています。さらに勉強法やおすすめ参考書、効率的なスケジュール管理のコツも紹介中です!

コメント